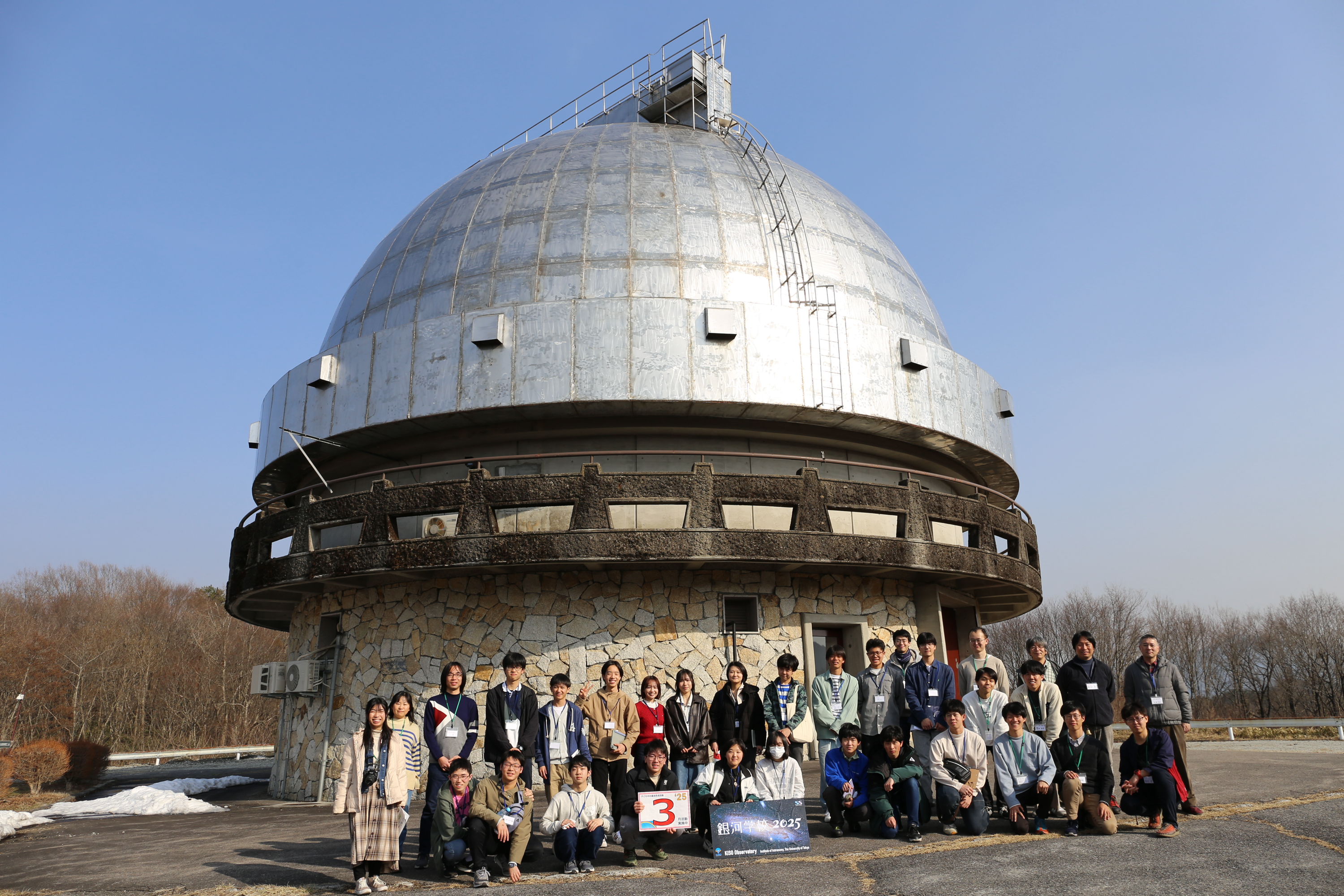

銀河学校2025

| 日時 | 2025/3/26 - 3/29 |

|---|---|

| 場所 | 東京大学木曽観測所 |

| 対象 | 生徒19名(高校1年生~高校3年生) |

| 担当者 | 森*, 近藤*, 新納*, 山岸*, 今井*, 齋田*, 石川, 是友, 妹尾, 田中, 三井, 村尾 (*印は Science Station 以外のスタッフです) |

長野県にある東京大学木曽観測所にて銀河学校2025を開催しました。

全国から集まった高校生19人が、木曽観測所で105 cmシュミット望遠鏡および観測装置Tomo-e Gozenを用いた天文学分野の観測研究に挑戦しました。生徒はA班とB班の2つの班に分かれ、A班は「星の光を遮る黒い厄介モノに迫る」、B班は「機械学習×天文学入門 ~宇宙の大規模構造を探る~」というテーマで研究を行いました。弊法人からは6名のスタッフが参加し、3泊4日に渡る実習をサポートしましたのでご報告いたします。

A班:星の光を遮る黒い厄介モノに迫る

テーマ

可視光を用いて天の川を観察すると、所々に星が少なく暗く見えている場所があることが知られています。これは星や銀河から発せられた光が観測者に到達するまでの間に散乱・吸収されて暗くなってしまう、星間減光と呼ばれる現象によるものです。したがって可視光を用いて天体観測を行う際には、この星間減光の影響を正しく補正しなければ天体本来の明るさを求めることができません。つまり、天文学者にとって黒いモヤモヤはとても厄介なモノなのです。今回の実習では東京大学木曽観測所の105 cmシュミット望遠鏡に搭載されたTomo-e Gozenカメラの広い視野をフル活用することで、数10万天体におよぶ銀河学校史上最大となる大規模データを取得しました。そしてこれらのデータの解析を行い、オリオン座領域に広がる”黒いモヤモヤ”について減光マップと呼ばれる場所ごとの星間減光の度合いを示すマップを作製することに挑みました。

日にちごとの報告

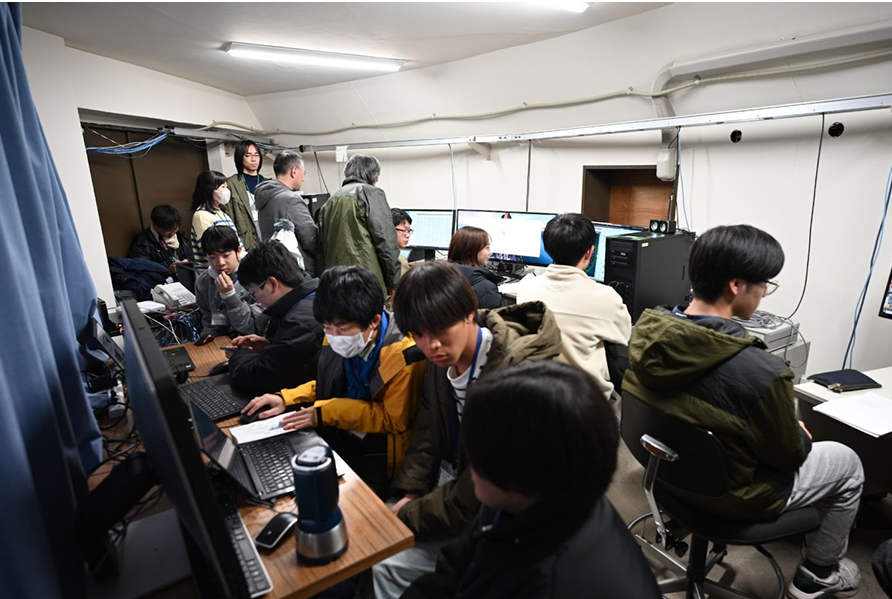

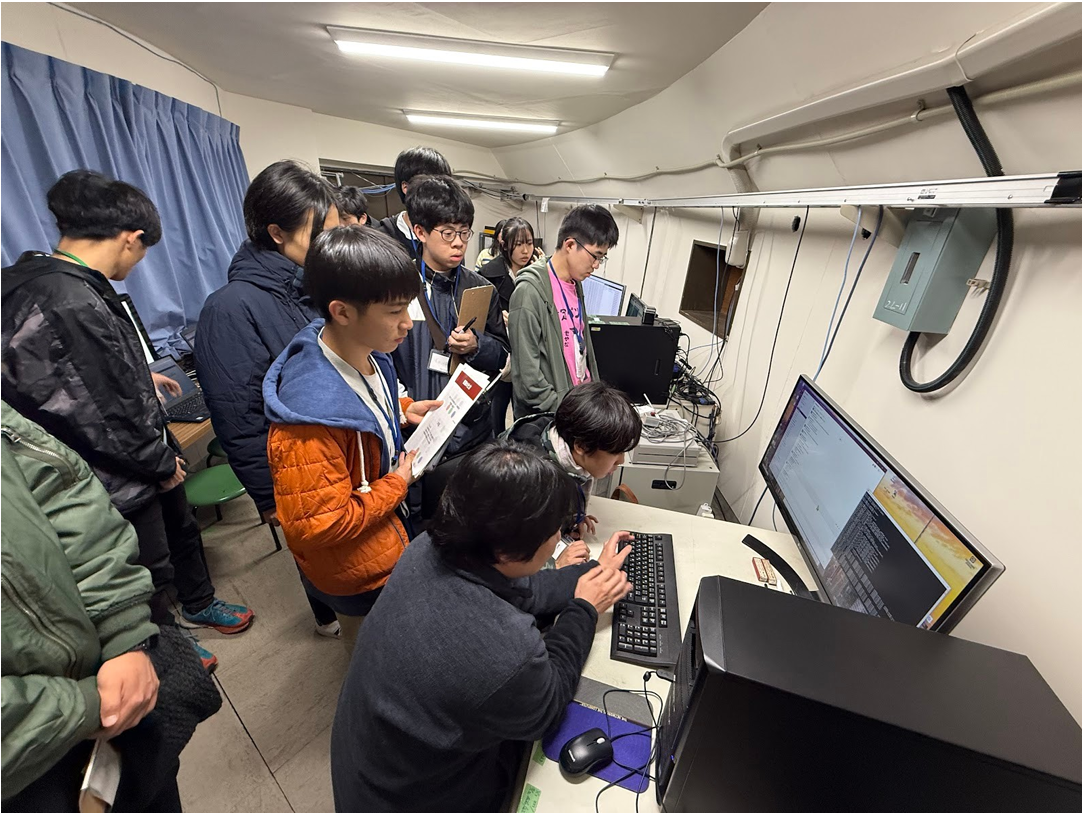

1日目は最初に班長より今回の実習のテーマに関する説明が行われた後、実際に解析・考察を進めるための方針を議論しました。。生徒たちからは様々な意見が出ましたが、最終的には「星の数とその明るさについて調べる」という方針が決まりました。続いて観測の際に望遠鏡で対象となる天体や領域を観測させるために用いる「レシピ」と呼ばれる1種の制御プログラムについても自分たちで実際に作成しました。その後は望遠鏡の制御室へと移動し、自分たちが先刻に用意したレシピを用いて観測を行いました。実際に望遠鏡が動いた瞬間には大きな歓声が上がり、生徒からは「実際に観測をしているということが実感できた」などの声を聞くことができました。

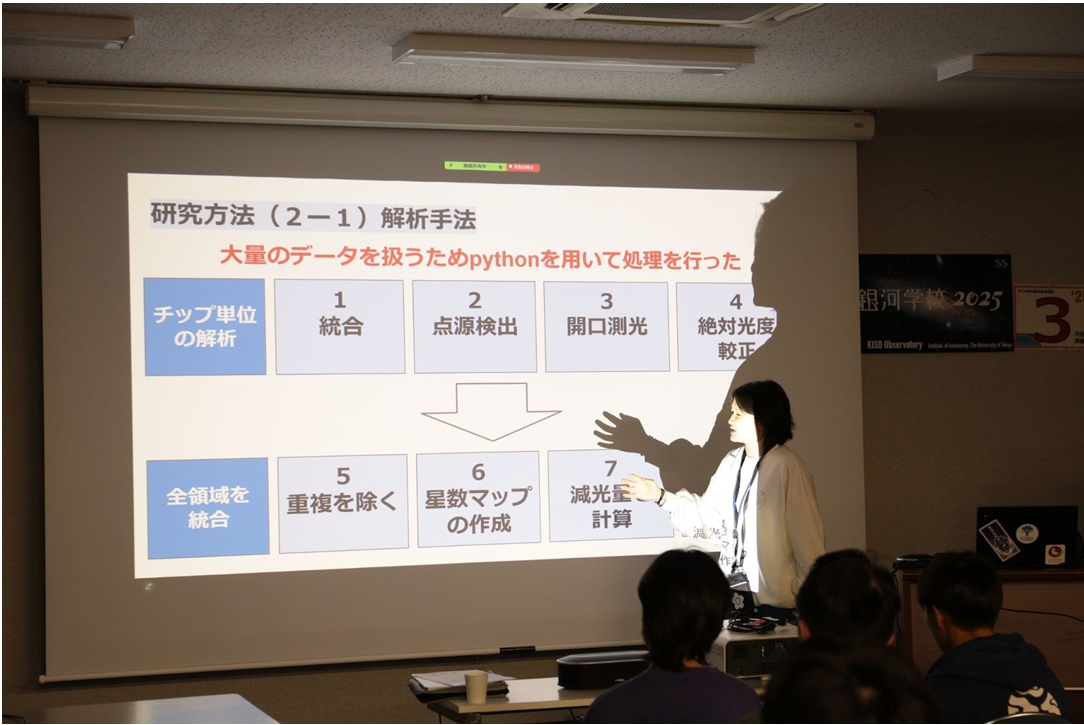

2日目は、昨晩の観測で得たデータに加え、生徒が観測所に来る前にスタッフが行った予備観測で取得していたデータも使用した解析を行いました。なお、ここからは大規模なデータを取り扱うために、Jupyter-notebookと呼ばれるブラウザ上でPythonプログラムを実行できるツールを使用しました。撮影したデータ上には、暗い星から明るい星まで、数多くの星からの信号が捉えられています。しかし撮像データにはノイズが混じっています。したがって、星の数を数えるためには、どれぐらいの強い信号を星として扱うかを、統一的な指標で定量的に決めなくてはいけません。生徒たちはプログラム上でパラメータを変えて実験を行い、検出された信号を星とみなすための最適なパラメータを議論しました。これら生徒が設定したパラメータを用いて全画像に対してプログラムを実行することで、大量の画像データから「星の数を数える」ことができました。星の数が分かった後は「星の明るさを調べる」ことが必要になります。そのため、 検出された全点源に対して星の明るさを求めるプログラムを実行することになります。このプログラムの実行に際しては、星本来の明るさを求めるために見かけの星の明るさから背景光を除去するための適切なパラメータ設定が求められます。実験・議論を行いながら適切なパラメータ設定を行い、星の明るさを求めることができていました。測定した「星の数とその明るさ」から、先行研究であるDobashi et al. (2005)の手法を参考にしながら、減光マップを作成しました。なおここでも複数のパラメータについて適切な値を設定する議論を行い、最終的にそれらの値を使いプログラムにより減光マップを作成しました。

3日目は、作成した減光マップについて考察を行いました。まず初めに議論となったのが先行研究であるDobashi et al. (2005)の結果との比較です。先行研究の減光マップではデータが黒く抜け落ちている部分があるのですが、今回の作成した減光マップにはそのような箇所がありませんでした。また、先行研究と今回の減光マップを見比べると、先行研究の方が観測領域の様子が詳細に描き出されていることも分かりました。なぜこのような相違が生じているのか、考察を行いました。また、今回は可視光を中心とするGバンドを用いて減光マップを作成しましたが、近赤外線といった他の波長領域を用いても減光マップを作成することができるのか、そして作成できる場合は今回の減光マップとどのような違いが生まれるのかについても議論を行いました。その後は研究発表会とポスター発表を行いました。生徒らは自分たちの行った研究内容について分かりやすく説明することができており、様々な質問にも丁寧に答えることができていました。また、ポスター発表においてはB班の生徒らと活発な意見交換を行っており、お互いの研究成果について理解が深まった様子でした。

日数にしてわずか4日間の短い間でしたが、班員同士で力を合わせて研究を進める姿が印象的でした。また、研究以外に、夜の歓談などを通じて生徒同士が班の垣根を越えて交流を深めている様子も見られました。今回の経験が生徒の皆さんにとってかけがえのないものとなっていればスタッフとしても幸いです。

参考文献:Dobashi K., Uehara H., Kandori R., et al. 2005, Publications of the Astronomical Society of Japan, Volume 57, Issue sp1, p.S1-S386, https://academic.oup.com/pasj/article-abstract/57/sp1/S1/2110900

B班:機械学習×天文学入門 ~宇宙の大規模構造を探る~

テーマ

宇宙には多数の銀河が存在しています。ではその銀河はどのように分布しているのでしょうか?B班では、木曽観測所の持つ105 cmシュミット望遠鏡やTomo-e Gozenの得意とする広視野・多天体観測の特徴を活かしながら、おとめ座やかみのけ座周辺領域における銀河の分布に関して調べました。膨大なデータの中から多数の銀河を手作業で1つ1つ検出していくのは大変なため、効率的な処理が可能な機械学習を用いて銀河を検出し、銀河の分布の不思議を覗いてみました。

日にちごとの報告

1日目は日中から晴天に恵まれ、絶好の観測日和となりました。まずは105 cmシュミット望遠鏡の見学を行い、その後、班長から研究内容についての説明を受けました。観測の目的や手法について理解を深めた上で、ドーム内にある観測室から自作のプログラムを望遠鏡に送り、観測を行いました。実際に天体画像を取得できた際には歓声があがりました。

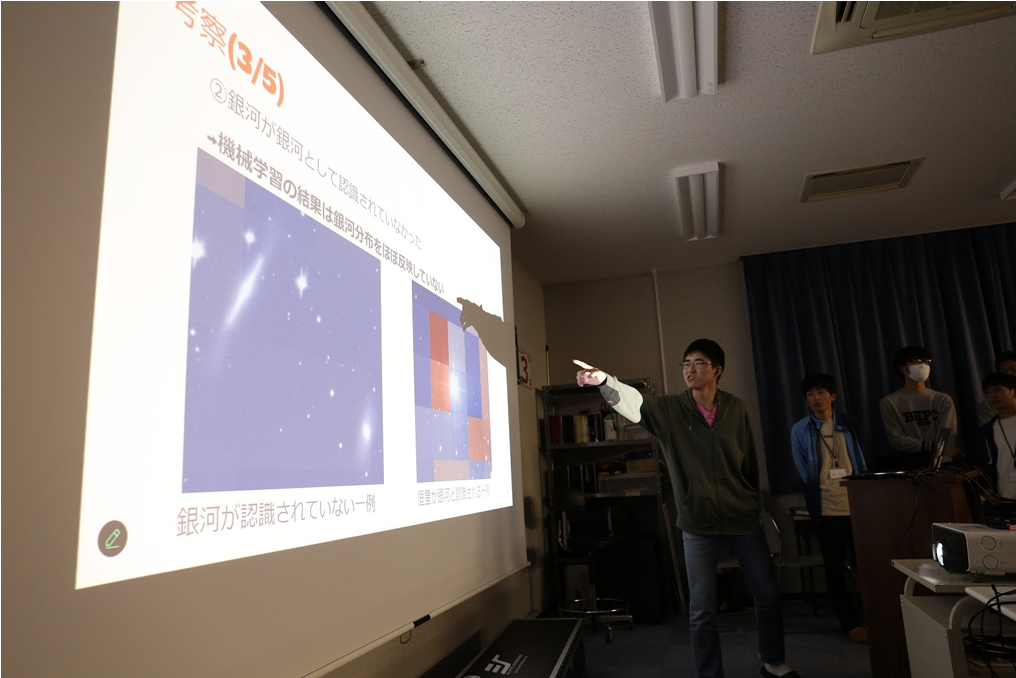

2日目は実際に機械学習の一種である畳み込みニューラルネットワーク (CNN) という技術を用いたモデルを学習させ、銀河の分布に関して調べました。まずDigital Sky Surveyのデータを用いたデモを動かし、実際に動かすCNNモデルのイメージを持ってもらうことができました。その後銀河があるかどうかを判定するモデルを作成しました。このようなモデルでは画像を入力として判定を行うモデルにおいて、あらかじめ銀河であることがわかっている画像を用意し学習させる必要があります。そこで実際の観測データから学習する銀河のデータをそれぞれが手分けして探しました。その時、どのような基準において銀河とみなすかに関して積極的な議論が行われていました。また中間発表ではA班の生徒とここまでの研究内容を紹介・議論し、これまでの研究内容を整理するとともに、お互いの研究内容に関して理解を深めることができました。中間発表後には、更なる解析や、3日目の最終発表会に向けた発表スライド作成方針の議論も行われました。

3日目午前中には、前日に引継ぎデータの解析が行われました。2日目に作成した学習データセットを使いながら、観測データを用いて銀河の分布に関して調べました。班内で手分けして、膨大な量のデータを解析することに成功しました。これらの解析データを基に、観測した領域における銀河の分布図を作成しました。また、作成した銀河の分布図を確認するとこの手法では銀河の判定がうまくいかなかったことが分かりました。その要因を班内で考察した結果、過学習により背景光と銀河分布に関係性を見出してしまったのではないかと考察しました。この考察を基にモデルを修正し、新たに解析を行った結果、銀河判定の精度の向上に繋がり、銀河の密度の濃淡が見られるものとなりました。さらに、研究発表に向けての資料作成を行いました。発表まで時間がない中、良いスライドを作成するために班内で積極的なコミュニケーションがとられていました。

研究発表では、緊張しながらも、研究内容を初めて聞いた人にもわかるように上手く発表することができ、質疑応答にもしっかり対応できていました。その後のディスカッションでもA班の人達と研究内容に関してさらなる議論ができ、有意義な時間を過ごせました。その後TAによる学生生活紹介および研究紹介がありました。様々な研究トピックや実際の大学生活を聞くことができ、とても熱心に聞いていました。さらに木曽観測所サポータークラブの皆様による天体観望会も行われました。雲が多く、あまり観望を行うことはできませんでしたが、様々な望遠鏡の紹介やお話を聞くことができ、とても盛り上がっていました。

最終日にはこれまでの研究に関して振り返りを行いました。各々がそれぞれの感想を持ちながらも、全員が4日間が満足したものに感じたと言っており、スタッフとしても大変うれしく思いました。

おわりに

今回の銀河学校で生徒たちは観測から得た膨大な生のデータを処理・解析し、その結果を議論することを通して天文学の研究の様子や面白さを垣間見ることができたのではないでしょうか。多くの生徒が「議論を通して理解が深まり楽しかった」や「とても貴重な体験だった」などと話しており、この4日間は有意義かつ貴重な経験になったのではないかと思います。最後に、運営にご協力いただいた木曽観測所サポーターズクラブの皆様、助成していただいたこどもゆめ基金に感謝を申し上げます。